こんにちは!キクティーです!今回は

「胸郭出口症候群」

についてお話していきます!

突然ですが

「なぜかわからないけど腕が痺れる、、、」

と言った経験はありませんか?

もしかすると、それは「胸郭出口症候群」の前兆かもしれません。

以前テレビで、ボディビルダーの「合戸孝二選手」が胸郭出口症候群になったときの話が放送されていました。

記事でバックナンバーが残っていますね⬇

その時は、腕が動かなくなったり、ベンチプレスも60kg挙げるのが精一杯でトレーニングも休まざるを得ない状態だったそうです。

あと、テレビにもよく出ているバズーカ岡田さんも、同じような症状が出現して1年以上リハビリを続けていたと上記の記事に書いてありますね。

なかなか恐ろしいですよね。。。

そんな胸郭出口症候群について、今回の記事の前半では「胸郭出口症候群の概要やメカニズム」後半では「自分でできる検査方法や予防&改善方法」を解説していきます。

◾️胸郭出口症候群の概要

胸郭出口症候群とは「腕神経叢」が絞扼されて、痛み・痺れ・冷感などが出現する疾患です。

鎖骨・上腕・前腕・手へ繋がる神経を総称して「腕神経叢」と呼びます。

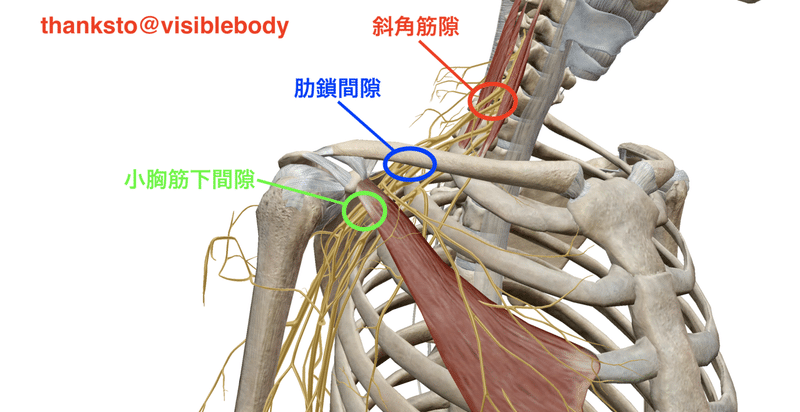

ではどの部分で腕神経叢が絞扼されるのでしょうか?

上記の三箇所ですね。

この部分では、腕神経叢が絞扼されやすいと言われています。

絞扼されやすい場所を「トンネル」と読んだりもします。

1) 斜角筋隙

1つ目は斜角筋の間です(赤丸)。

このトンネルは、前面が前斜角筋・後面が中斜角筋・底面が第1 肋骨で構成されています。

前斜角筋と中斜角筋が使われすぎると、筋肉が硬くなって腕神経叢を圧迫します。

2) 肋鎖間隙

このトンネルは上面が鎖骨(鎖骨下筋)、 底面が第1肋骨 で椛成された「骨性トンネル」です。

なで肩だと、鎖骨が下に下がるので圧迫されやすいです。

3) 小胸筋下間隙

このトンネルは、小胸筋が上面を構成し、鳥口鎖骨靭帯が底面を構成する「線維性トンネル」です。

腕を横に上げると、下方に走行していた腕神経叢はこのトンネルを支点に向きを変え、上に走行します。

結果的に、ここを支点として負荷がかかるので、 腕神経叢の絞扼が生じます。

つり革をずっと持つなど、腕が上がった状態が続くと、痺れ・痛み・冷感が出現することもあります。

原因は様々ですが、全て「腕神経叢が絞扼されて症状が出る」というメカニズムです。

◾️胸郭出口症候群の簡単な検査方法

では次に、自分でできる胸郭出口症候群の検査方法をご紹介していきます。

これらの検査をやることで、自分である程度判別することができます。

判別するための検査を、ここでは3つ紹介します。

注意してほしいのは、検査で症状が出たからと言って、必ず胸郭出口症候群とは限らないということです。

ただ、組み合わせることで、確率は上がります。

①上肢下方牽引症状誘発テスト

検査したい方の腕を上から引っ張り、症状が出るかどうか調べます。

本来は検査者がついて行いますが、自分でも行なえます。

反対側の腕で検査する方の腕を引っ張りましょう。

引っ張ることで腕神経叢にストレスが加わり、症状が出るというロジックです。

②roosテスト

肘を90度に曲げ、腕を横に90°挙げ、両手で3分間グーパグーパーを行います。

開始後早期から腕に疲労感や重さを自覚し、徐々に手のしびれや痛みが出たら陽性。

また、テスト中に認める疲労感や苦痛が軽い場合は正常範囲内です。

③上肢保持症状改善テスト

肩甲骨を挙上して症状が緩和するかどうか見ます。

挙上することにより、症状が緩和したら陽性です。

上記検査を行い、特定していきます。

◾️胸郭出口症候群の予防と改善方法

では1番重要な「予防」と「改善方法」の部分をお話していきます。

予防も治療も表裏一体なので、一括にしてお話していきますね。

結論から言うと「なで肩」の姿勢を改善することが治療と予防になります。

なで肩になると、鎖骨が下がり、斜角筋の負担が増えるので、「斜角筋隙」と「肋鎖間隙」で絞扼がおきやすいです。

▼なで肩になる原因は

・鎖骨下筋が硬い

・菱形筋群が硬い

・僧帽筋の筋力低下

などです。

これらを改善していくことで、超超超大事です!!

ではなで肩に有効なエクササイズを2つ紹介していきます。

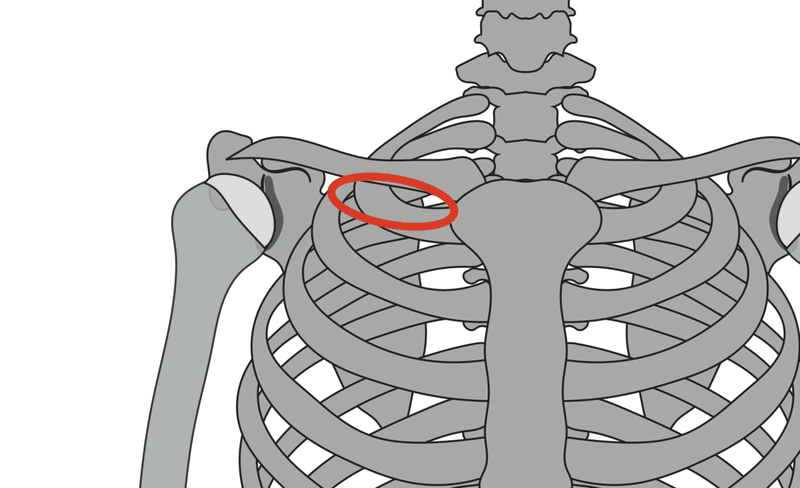

①鎖骨下筋ほぐし

鎖骨下筋は鎖骨を下げる筋肉なので、ほぐしておくとよいです。

下記の場所に付いているので、湯船に浸かりながらでもグリグリほぐしましょう。

上下にグリグリやるとほぐれやすいのでおすすめです。

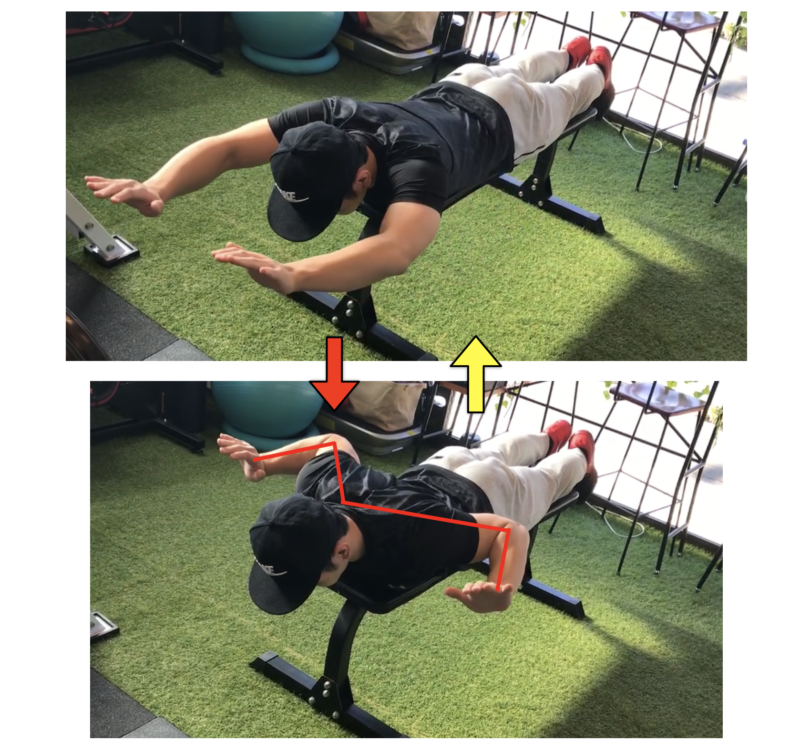

②Wエクササイズ

ベンチの上にうつ伏せで寝て、バンザイの状態から腕がWの字になるように動かします。

これを繰り返します。

僧帽筋中部・下部の活性化ができるのでおすすめです!

★ポイント

・極力腰は反らないようにする

・小胸筋のストレッチを行ってからやるとよい

・トレ前のウォーミングアップでやると良い

他にもやったほうがいいストレッチ・エクササイズはありますが、特に上記2つはオススメです。

「胸郭出口症候群」は、日常的な予防が鍵になりますね。

◾️余談:アライメント修正最強すぎるw

今回の話も結局「アライメント」が原因で不調が起こります。

ですので、何回も言っていますがアライメント修正が最強です。

今回のような不調も取れますし、筋肉への効きづらさや筋肉の左右差も解消できます。

どう考えても最強なんです。

トレーナー始め運動指導者は、やっぱりここから始めるべきだし、レベルアップしても基本は忘れずにいたいものです。

っということで余談でした笑

ぜひお客さんの不調をとってあげてください!

では!